Artículo del periódico -EL PAIS- España

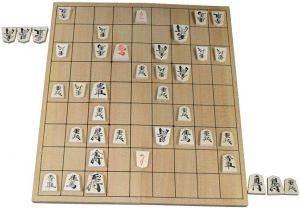

Tres niños visitan la exposición paralela a las III Jornadas de Ajedrez Infantil de Sabadell. /JOSÉ MARTÍNEZ

Capacitar a docentes para impartir ajedrez en horario lectivo de Primaria con fines pedagógicos (no deportivos). Es la prioridad más urgente para satisfacer la demanda creada, a pesar de que la decisión del Congreso de los Diputados el 11 de febrero no será vinculante mientras no la ratifiquen las Comunidades Autónomas (CC. AA). Así se ha constatado en las III Jornadas de Ajedrez Infantil de Sabadell, clausuradas este domingo.

Varios asistentes ofrecieron datos que evidencian el aumento de colegios interesados en impartir ajedrez en Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, así como el éxito de los cursos de formación convocados en varias CC. AA. Más avanzados están en Cataluña y Cantabria, cuyas experiencias piloto –con estudios científicos paralelos sobre la eficacia pedagógica de las clases de ajedrez- obtienen índices de satisfacción altísimos entre alumnos, padres y profesores.

El debate sobre quién debe dar las clases de "alfabetización" (movimiento de las piezas, reglas del juego y nociones básicas de táctica y estrategia) llegó a una conclusión casi unánime: docentes profesionales formados en ajedrez elemental. Por tres razones principales: 1) El objetivo en esa fase de iniciación no es crear jugadores, sino utilizar el ajedrez como herramienta pedagógica para enseñar a pensar y transmitir valores; 2) Es más fácil y rápido formar en ajedrez a pedagogos que en pedagogía a ajedrecistas; 3) Se ahorra el coste de contratar a monitores externos para dar clases en horario lectivo.

Sin embargo, los ajedrecistas con dotes pedagógicas también son imprescindibles, en tres ámbitos: A) Quienes acrediten calidad y experiencia como profesores –certificadas por los centros que los hayan contratado- deberían seguir dando clase, como excepciones a lo explicado en el párrafo anterior; B) Ellos serán los encargados de forman en ajedrez masivamente a los docentes; C) Si el ajedrez se imparte en horario lectivo en Primaria, con que sólo el 5% de esos alumnos deseen seguir aprendiendo después en cursos avanzados (como optativa o extraescolar en los centros, o con fines deportivos en los clubes y federaciones), los monitores de ajedrez tendrán mucho más trabajo que ahora, y serán necesarios muchos más.

Un ejemplo claro del caso A) es Daniel Escobar, vocal de ajedrez escolar de la Federación Española (FEDA) y profesor de ajedrez desde hace muchos años en el colegio privado El Altillo, de Jerez de la Frontera, así como ponente en congresos internacionales. Escobar explicó en Sabadell los seis títulos de diferentes niveles que deben habilitarse para satisfacer toda la previsible demanda de los próximos años. Docente: clases de iniciación en colegios. Educador: profesor de ajedrez para personas con necesidades especiales (síndrome TDAH, autismo, Ásperger, cárceles, rehabilitación de drogadictos, retraso o prevención del Alzheimer, etc.). Instructor (también llamado “Monitor de Nivel 0”): iniciación técnica en clubes o cursos avanzados en colegios. Monitor de niveles 1 y 2: tecnificación deportiva. Entrenador (o “Monitor de Nivel 3”): preparación para la alta competición.

La urgencia de formar docentes no debería ser un gran problema si la voluntad política mostrada por todos los grupos parlamentarios se traduce en acciones concretas y rápidas. Bastaría introducir el ajedrez en los cursos de formación continua del profesorado en toda España para mejorar la situación sustancialmente, en pocos meses y sin costes añadidos importantes, dado que esos cursos cuentan con un presupuesto asignado. Además, el ajedrez es idóneo para que buena parte de esa enseñanza de imparta por Internet.

El ajedrez engancha, y necesitamos controles para evitar que, en casos extremos, la adicción beneficiosa se convierta en obsesión perjudicial

La FEDA acaba de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Linares (Jaén) en esa dirección. Y cabe esperar que las federaciones autonómicas se muevan de manera similar. Pero ello requiere un cambio radical de mentalidad colectiva entre los ajedrecistas, y ahí puede estar el principal problema para que el desarrollo de la hoja de ruta sea ágil: el mundo del ajedrez tiende a la endogamia. Son poquísimas las federaciones que hacen un esfuerzo especial para mirar al exterior: contactos con potenciales patrocinadores, prensa, autoridades, educadores; campañas de imagen; políticas de comunicación y relaciones públicas. Quizá ahora se vea más claro cuánta razón tiene Gari Kaspárov cuando afirma: “El futuro del ajedrez mundial depende de su introducción masiva en los colegios como asignatura”.

El equilibrio entre ajedrez educativo y competición fue tratado en una mesa redonda específica. Joana Lorente, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Llinars del Vallés (Barcelona) recalcó que la práctica deportiva también transmite valores por sí misma. Montse Durán, jefa del servicio de Educación del Ayuntamiento de Sabadell, explicó un proyecto para que la práctica del ajedrez en su ciudad adquiera una verdadera proyección social (por ejemplo, delimitando zonas y aportando material para jugar en espacios públicos) y no se limite a las partidas de competición de la Sociedad Colón, uno de los mejores clubes de España. Josep Viñas, Secretario General de la Federación Catalana, alertó sobre la necesidad de que profesores y familias estén atentos para que los niños ajedrecistas mantengan un equilibrio en su vida: “El ajedrez engancha, y necesitamos controles para evitar que, en casos extremos, la adicción beneficiosa se convierta en obsesión perjudicial”.

Fueron muy aleccionadoras las conferencias de dos psicólogos. Lorena García, de la Universidad de La Laguna (Tenerife) explicó por qué el ajedrez también desarrolla la inteligencia emocional, además de la cognitiva, y subrayó la necesidad de evitar que algunos alumnos se conviertan en perdedores natos. Pep Marí, del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, recalcó que en ajedrez, como en cualquier otro deporte, la preparación psicológica es decisiva. Una de las perlas que dejó: “No llores cuando pierdas; llora cuando hayas dejado de cumplir tu compromiso de entrenarte como es debido para rendir bien”.